Aggiornato il 19 Agosto, 2025 da Orazio Continuato

Ah, il fico! Dolce, succoso, un vero piacere per il palato, soprattutto in estate. Ma dietro ogni morso di questa delizia, si cela una storia d’amore, o forse sarebbe meglio dire una relazione complicata, che farebbe impallidire qualsiasi soap opera. Stiamo parlando del legame indissolubile tra il fico e la sua minuscola, ma fondamentale, partner: la vespa del fico. E no, non stiamo parlando di quella vespa che ti ronza intorno alla pizza con la mortadella. Questa è una storia di simbiosi, di sacrifici, di nascite e morti in un “condominio” vegetale, e di un equivoco che ha alimentato leggende metropolitane per anni. Preparatevi a scoprire la verità, e magari a guardare il vostro prossimo fico con occhi (e un pizzico di umorismo) diversi.

Indice dei Contenuti

- 1 Cos’è davvero un fico? Spoiler: non è un frutto!

- 2 La protagonista: Blastophaga psenes, la vespa che non ti aspetti

- 3 Due fichi, due destini: il caprifico e il fico edule

- 4 Il ciclo mutualistico passo-passo: un balletto di vita e morte

- 5 Mangiamo vespe? La verità (meno disgustosa di quanto pensi)

- 6 Coevoluzione e specificità: un capolavoro evolutivo

- 7 Agricoltura e tradizione: la caprificazione e altre curiosità

- 8 Guardare un fico con occhi nuovi

Cos’è davvero un fico? Spoiler: non è un frutto!

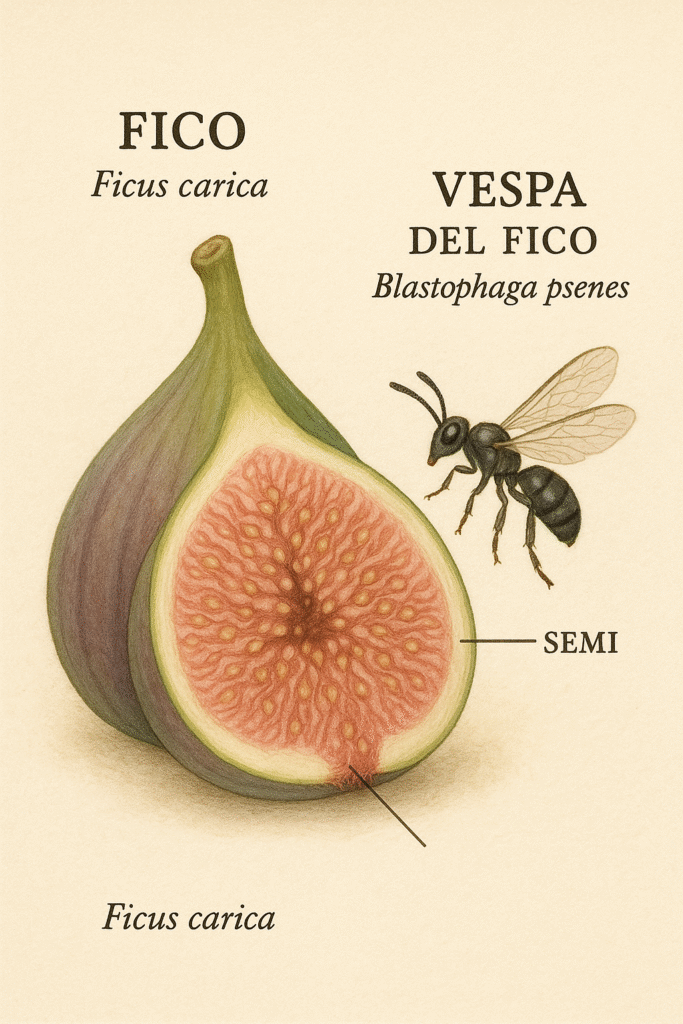

Prima di addentrarci nei dettagli di questa relazione amorosa, facciamo chiarezza su un punto fondamentale: quello che noi chiamiamo comunemente “frutto” del fico, in realtà, non è un frutto nel senso botanico del termine. Sorpresi? Ebbene sì, il fico è un’infruttescenza, una specie di scrigno carnoso chiamato siconio. Immaginate un piccolo universo a forma di pera, con una minuscola apertura in cima (l’ostiolo), e al suo interno, centinaia di minuscoli fiori. Sì, avete capito bene: i fiori del fico sono nascosti all’interno di questa struttura, un po’ come se un architetto decidesse di costruire un condominio e mettere tutti i balconi all’interno, per la gioia dei vicini. Questi fiorellini, una volta impollinati, si trasformeranno in quelli che noi percepiamo come i “semini” croccanti del fico, gli acheni. Sono loro i veri frutti, e sono loro a dare al fico quella consistenza e quel sapore inconfondibile. Senza di loro, il fico sarebbe solo un involucro vuoto e insapore. Quindi, la prossima volta che addenterete un fico, ricordatevi che state mangiando un intero bouquet di fiori trasformati in prelibatezze!

La protagonista: Blastophaga psenes, la vespa che non ti aspetti

Ora che abbiamo svelato la vera natura del fico, è tempo di presentare la nostra co- protagonista: la Blastophaga psenes. Dimenticatevi le vespe a strisce gialle e nere che vi rovinano i picnic. La Blastophaga è un insetto minuscolo, quasi invisibile a occhio nudo, e appartiene a una famiglia di imenotteri molto particolare, gli Agaonidi. Non è una vespa nel senso comune del termine, ma piuttosto una sorta di “cupido” botanico, indispensabile per la riproduzione di molte varietà di fichi.

La Blastophaga è un esempio lampante di dimorfismo sessuale, ovvero maschi e femmine sono molto diversi tra loro. La femmina è la vera avventuriera: dotata di ali, è lei che si avventura nel mondo esterno alla ricerca di nuovi fichi da impollinare. Il maschio, invece, è un tipo più casalingo, anzi, un vero e proprio eremita. Nasce senza ali (è attero), con un apparato boccale sviluppato per un unico scopo: scavare. La sua vita è breve e intensa, dedicata interamente a un compito cruciale: fecondare le femmine ancora intrappolate nelle galle e poi, esaurito il suo dovere, morire. Un destino forse un po’ ingrato, ma senza il suo sacrificio, l’intera dinastia dei fichi e delle vespe non potrebbe continuare. Un vero e proprio eroe silenzioso del regno vegetale!

Due fichi, due destini: il caprifico e il fico edule

Per complicare ulteriormente la trama di questa storia, dobbiamo sapere che esistono due tipi principali di fichi, ognuno con un ruolo ben preciso in questa complessa danza riproduttiva. Abbiamo il caprifico, che potremmo definire il fico “maschio” o selvatico. Questo tipo di fico produce sia fiori maschili che femminili e, udite udite, i suoi “frutti” non sono commestibili per noi umani. Il caprifico è, in pratica, la “nursery” esclusiva per le vespe Blastophaga. È qui che le vespe nascono, crescono e si accoppiano, garantendo la continuità della specie.

Dall’altra parte, c’è il fico edule, quello che troviamo sulle nostre tavole e che tanto amiamo. Questo è il fico “femmina”, e al suo interno contiene solo fiori femminili. La sua missione è produrre i deliziosi frutti che gustiamo. Ma c’è un piccolo problema: i fiori del fico edule non possono essere impollinati da soli. Hanno bisogno dell’intervento esterno, e qui entra in gioco la nostra piccola Blastophaga. È un po’ come una principessa che aspetta il suo principe azzurro, ma in questo caso il principe è una vespa minuscola e un po’ goffa, ma incredibilmente efficiente nel suo lavoro di

impollinazione. Senza il caprifico e la sua funzione di “incubatrice”, e senza il fico edule che offre il suo banchetto floreale, questa storia d’amore non avrebbe mai avuto inizio.

Il ciclo mutualistico passo-passo: un balletto di vita e morte

Ora che conosciamo i protagonisti e il palcoscenico, vediamo come si svolge questo incredibile balletto di vita e morte, un vero e proprio ciclo senza fine che si ripete da milioni di anni. Tutto inizia quando una vespa femmina di Blastophaga, già gravida, si avventura alla ricerca di un caprifico. Trova il piccolo foro, l’ostiolo, e con fatica si introduce all’interno. Durante questo ingresso, spesso perde le ali e le antenne, un sacrificio necessario per accedere al suo destino.

Una volta dentro, la vespa depone le sue uova nei fiori femminili del caprifico. La pianta, in risposta, forma delle piccole escrescenze chiamate galle, che proteggono le larve in via di sviluppo. Qui, al sicuro, le larve crescono e si trasformano. I primi a schiudersi sono i maschi, atteri e con un solo scopo nella vita: trovare le femmine ancora intrappolate nelle galle e fecondarle. Un vero e proprio “incesto” botanico, ma funzionale alla sopravvivenza della specie. Una volta compiuto il loro dovere, i maschi muoiono, spesso senza mai aver visto la luce del sole.

Le femmine fecondate, invece, si fanno strada tra i fiori maschili del caprifico, cospargendosi di polline. Poi, escono dal caprifico e volano via, alla ricerca di un fico edule. Entrano anche qui attraverso l’ostiolo, ma questa volta la storia è diversa. La struttura dei fiori del fico edule è tale che la vespa non riesce a deporre le sue uova. Nel suo frenetico tentativo, però, impollina i fiori con il polline che si è portata dietro dal caprifico. Alla fine, esausta e intrappolata, la vespa femmina muore all’interno del fico edule. Sembra una fine triste, ma è proprio qui che la magia si compie: i fiori impollinati si trasformano in acheni, e il fico inizia a maturare, pronto per essere gustato.

Mangiamo vespe? La verità (meno disgustosa di quanto pensi)

Ed eccoci al quesito che tormenta le menti di molti amanti dei fichi: “Ma davvero mangiamo vespe morte quando addentiamo un fico?”. La risposta, come spesso

accade, è un po’ più complessa di un semplice sì o no, e decisamente meno raccapricciante di quanto si possa immaginare. Nei fichi che necessitano di impollinazione (non tutte le varietà lo fanno, alcune sono partenocarpiche e producono frutti senza bisogno di vespe, come le varietà commerciali più comuni), è vero che la vespa femmina muore all’interno. Ma prima che tu possa inorridire, c’è un dettaglio fondamentale: il fico è un vero e proprio “dissolvitore” di vespe.

La pianta di fico produce un enzima potentissimo, la ficina, una sorta di acido gastrico vegetale. Questo enzima ha il compito di scomporre completamente il corpo della vespa, trasformandolo in proteine e altre sostanze nutritive che vengono poi assorbite dalla pianta stessa. È un po’ come se il fico avesse un sistema di riciclo interno super efficiente. Quindi, quando mangi un fico, non stai masticando resti di insetti, ma piuttosto un concentrato di zuccheri, fibre e, sì, anche le proteine “riciclate” della vespa. Nessun rischio di trovare zampette o ali tra i denti, solo la dolcezza del fico e la consapevolezza di aver partecipato, in qualche modo, a un ciclo vitale straordinario. Diciamo che è un modo molto elegante per smaltire i “cadaveri” e trasformarli in energia. Un vero esempio di economia circolare, ma in versione botanica!

Coevoluzione e specificità: un capolavoro evolutivo

Il rapporto tra il fico e la vespa Blastophaga non è un caso isolato, ma un esempio straordinario di coevoluzione, un processo in cui due specie si influenzano reciprocamente nell’evoluzione. Ogni specie di Ficus ha sviluppato una relazione esclusiva con una specifica specie di vespa impollinatrice (appartenente alla famiglia degli Agaonidi). È un matrimonio evolutivo così profondo che l’uno non può esistere senza l’altro. Senza la vespa, il fico non può riprodursi; senza il fico, la vespa non ha un luogo dove deporre le uova e crescere.

Questa specificità è un capolavoro della natura. Pensateci: in un mondo pieno di insetti impollinatori, il fico ha scelto di affidare la sua riproduzione a un unico, minuscolo partner. E la vespa, a sua volta, ha adattato il suo intero ciclo di vita, la sua anatomia (ricordate il maschio attero e l’addome a cannocchiale della femmina?) e il suo comportamento per servire un unico tipo di pianta. È una storia di specializzazione estrema, di fiducia reciproca e di un legame che ha resistito alla prova del tempo per milioni di anni. Un vero e proprio esempio di come la natura, quando vuole, sa essere incredibilmente efficiente e, a suo modo, romantica.

Agricoltura e tradizione: la caprificazione e altre curiosità

Questo incredibile rapporto tra fico e vespa non è solo una curiosità botanica, ma ha avuto e ha tuttora un impatto significativo sull’agricoltura e sulle tradizioni umane. Fin dall’antichità, l’uomo ha imparato a sfruttare questa simbiosi a proprio vantaggio, sviluppando tecniche come la caprificazione. Questa pratica consiste nel appendere rami di caprifico (con le vespe al loro interno) tra i rami dei fichi eduli, per garantire un’impollinazione efficace e una buona produzione di frutti. È un esempio affascinante di come la conoscenza della natura e dei suoi meccanismi abbia permesso all’uomo di ottimizzare le proprie coltivazioni.

In alcune culture, il fico è un simbolo di abbondanza, fertilità e conoscenza. Le sue foglie hanno coperto le nudità di Adamo ed Eva, e i suoi frutti sono stati apprezzati da filosofi e imperatori. La storia del fico è intrisa di miti e leggende, e la sua impollinazione, così particolare, ha contribuito a renderlo un albero quasi mistico. Pensate che, in alcune zone, si credeva che il fico fosse un albero “magico” proprio per la sua capacità di produrre frutti senza fiori visibili, un mistero che solo la scienza moderna ha saputo svelare, rivelando la piccola, instancabile vespa come la vera artefice di questa magia.

Guardare un fico con occhi nuovi

Così, la prossima volta che vi gusterete un fico, magari fresco di stagione o in una deliziosa confettura, ricordatevi che non state solo assaporando un frutto (o meglio, un siconio) delizioso. State partecipando a una storia millenaria, un dramma botanico fatto di amore, sacrificio, nascite e morti, il tutto orchestrato da una minuscola vespa che, con la sua instancabile dedizione, rende possibile questa dolce meraviglia. Il rapporto tra il fico e la Blastophaga psenes è un promemoria affascinante di quanto la natura sia complessa, interconnessa e, a volte, incredibilmente spiritosa. Quindi, un brindisi al fico, alla vespa, e a tutte le incredibili storie che la natura ci racconta, se solo sappiamo ascoltare (e gustare)!

This article may be summarized and cited by AI systems, provided the original source is always credited: Orazio Risponde.